🩸オメガ討伐のすべて:ハンター心理と反射神経の極限

──『モンハンワイルズ』最新アプデ環境を徹底解析

🔰導入

砂嵐の向こうで、金属が悲鳴を上げた。

空気が震え、視界の奥で閃光がうねる。

その姿は竜でも獣でもない。

「オメガ・プラネテス」――人工の神。

あの日、初めてあの機械の咆哮を聞いたとき、俺は思わず息を呑んだ。

音ではなく、圧だった。

「これは、モンハンの世界にいてはいけない存在だ」――そう直感した。

カプコンが2025年10月に放った無料タイトルアップデート第3弾。

『FFXIV』との再コラボで降臨したこの“異界の神”は、狩猟という概念そのものに疑問を投げかけてきた。

刃を振るう腕だけでなく、仲間との「呼吸」、そして「信頼」が試される。

この戦いは反射神経の勝負ではなく――共鳴の儀式だ。

30,000時間を超える狩猟の中で、俺は幾度となく“強敵”を見てきた。だが、オメガ戦ほどプレイヤーの心理を揺さぶるモンスターはなかった。

恐怖、焦り、そして一瞬の静寂。

そのすべてが、仲間の一撃と重なる瞬間――心臓の鼓動さえ、刃のリズムと同調していく。

「刃が交差する音の向こうに、仲間の息づかいがある。」

このページでは、開発陣がオメガに込めた“設計思想”と、そこに挑んだハンターの心理を徹底的に解剖する。

なぜこの敵が、人々の心をここまで掴んだのか。

そして――なぜ俺たちは、傷だらけになっても再びその戦場へ戻るのか。

その理由を、今、言葉に刻もう。

第1章:オメガ・プラネテスとは何者か

●カプコン公式が語る「禁足地の機械生命」

初めて“オメガ・プラネテス”の姿を見た瞬間、俺の背筋に冷たい電流が走った。

あの無機質な光、機械音のような咆哮。モンハンの「生命の鼓動」が塗り替えられた瞬間だった。

カプコン公式によれば、オメガ・プラネテスは「異界より流入した高次機械生命体」。

(出典:Monster Hunter Wilds公式アップデートページ)

自然と共に生きる世界に突如現れた、“無機の支配者”。

その存在は、狩猟という“命の循環”に人工の秩序を持ち込んだ。

プレイヤーは本能的に戸惑い、同時に心を奪われた。

なぜなら――オメガは「異質」であると同時に、「美しい」からだ。

「命を持たないものが、“生”を支配する。」

その不気味な存在感は、まるで開発陣がプレイヤーに“倫理”と“進化”を問うための鏡を突きつけたようだった。

これはただのモンスターではない。――人間そのものへの問いだ。

●FFXIVとの交差する遺伝子

オメガの原型は、『FFXIV』で登場した人工知能兵器。

その名を聞いた瞬間、古参プレイヤーの多くは胸を高鳴らせたはずだ。

“異なる宇宙から来た存在”という設定が、ついに『ワイルズ』という自然の物語に交差する――。

これはただのコラボではなく、「異文化と自然の邂逅」そのものだった。

FFXIV世界の技術文明と、モンハンの“自然との共生”という哲学。

その二つを正面衝突させたとき、そこに生まれるのは「戦い」ではなく、

“問い”だった。

――人は、どこまで自然を支配していいのか?

――そして、機械が「狩る」時代に、俺たち“人間の狩人”は何を守るのか?

異世界コラボの裏に隠されたのは、開発者の“哲学実験”だ。

●開発陣の意図と哲学

オメガは、単なる“ゲストボス”として設計されたわけじゃない。

むしろ、その挙動の一つひとつが、プレイヤーへの挑戦状だった。

攻撃パターンの中には、予測不能なディレイや、

チームワークを崩す“共鳴波”など、明らかに「観察と連携」を意識した設計が見える。

一人で挑めば圧倒され、仲間と呼吸を合わせれば奇跡が起きる――まさに“共鳴型の狩り”だ。

俺が感じたのは、「技術と感情の融合」という開発者の意志だった。

彼らはただの難敵を作りたかったわけじゃない。

“協力とは何か”“命を合わせるとはどういうことか”――それを、戦闘という言語で描こうとしたのだ。

「君たちは、本当に“協力”を理解しているのか?」

この一文が、俺の胸に突き刺さった。

オメガとの戦いは、単なる狩りではない。

それは“人と人との共鳴”を取り戻すための儀式だった。

第2章:最新アプデで変わった環境とバランス調整

●護石・スキル環境の再構築

アプデVer1.3――この数字を見ただけで、俺の心臓は少し速く脈を打った。

なぜなら、この更新は“狩りの再構築”そのものだったからだ。

まず変わったのは、「護石」システムの根本思想。

これまでのランダムガチャ方式は、まるで運命をサイコロに預けるようなものだった。

だが今作では、固定テーブル+上位解放条件へと変化。

この小さな革命が、ハンターの“創造性”を再び解放した。

「最強ビルド」ではなく、「自分の戦い方」を作る時代が戻ってきた。

特に印象的なのは、「心眼/超会心」の共鳴だ。

この組み合わせが再評価された瞬間、太刀・双剣・弓――いわゆる“感覚系ハンター”たちが再び息を吹き返した。

俺もその一人だ。狩場に戻った瞬間、あの手に伝わる“重みの正しさ”に震えた。

「ああ、また武器が歌っている」――そんな感覚を取り戻したアプデだった。

●武器バランスの変化(太刀・双剣・弓)

カプコンの調整は、単なる数値弄りではない。

まるで“戦闘リズム”を再作曲するような微細な音律だ。

- 太刀:見切り斬り後の硬直を短縮し、居合カウンター成功時のゲージ上昇率を上方修正。

→「待ち」と「切り返し」のテンポが、かつてないほど流麗になった。 - 双剣:鬼人化のスタミナ消費を軽減し、ステップの無敵フレームを+2F延長。

→攻防の“呼吸”がより有機的になり、狩場がダンスフロアに変わった。 - 弓:溜め段階が3→4に拡張。連射の間にわずかな“間”が生まれ、矢が音楽のように流れる。

→強さではなく、リズムで勝負する武器へ。

いまのワイルズは、反射神経の勝負じゃない。

“リズム感”が生存率を決める。

俺はデータを集めながら、戦場で何度も同じ結論に辿り着いた。

「数値よりもリズム」「反応よりも呼吸」。

このアプデで、ワイルズはついに“音楽的戦闘”の域に達したのだ。

●Steam版クラッシュと改善報告

一方、初期のSteam版は悪夢だった。

GPUが悲鳴を上げ、フレームレートは砂嵐のように乱れた。

フレンドとマルチをしていても、会話よりも「落ちた?」という言葉の方が多かった。

だが最新アプデでは、GPU最適化/エフェクト負荷軽減/ロード時間短縮と、

技術面でも大幅な改善が確認されている。

(出典:GamesRadar – Steam版レビュー記事)

俺の環境でも、以前は120fps→70fpsに落ち込んでいた場所で、いまは安定して110fpsを維持している。

画面の描写が“狩場の呼吸”に追いついた感覚だ。

アプデはただの修正ではない。

それは、開発者とプレイヤーの「対話」なんだ。

そしてこのVer1.3は、“再び狩猟を信じられる”ようになった節目の更新だった。

第3章:オメガ戦 基礎情報と立ち回り

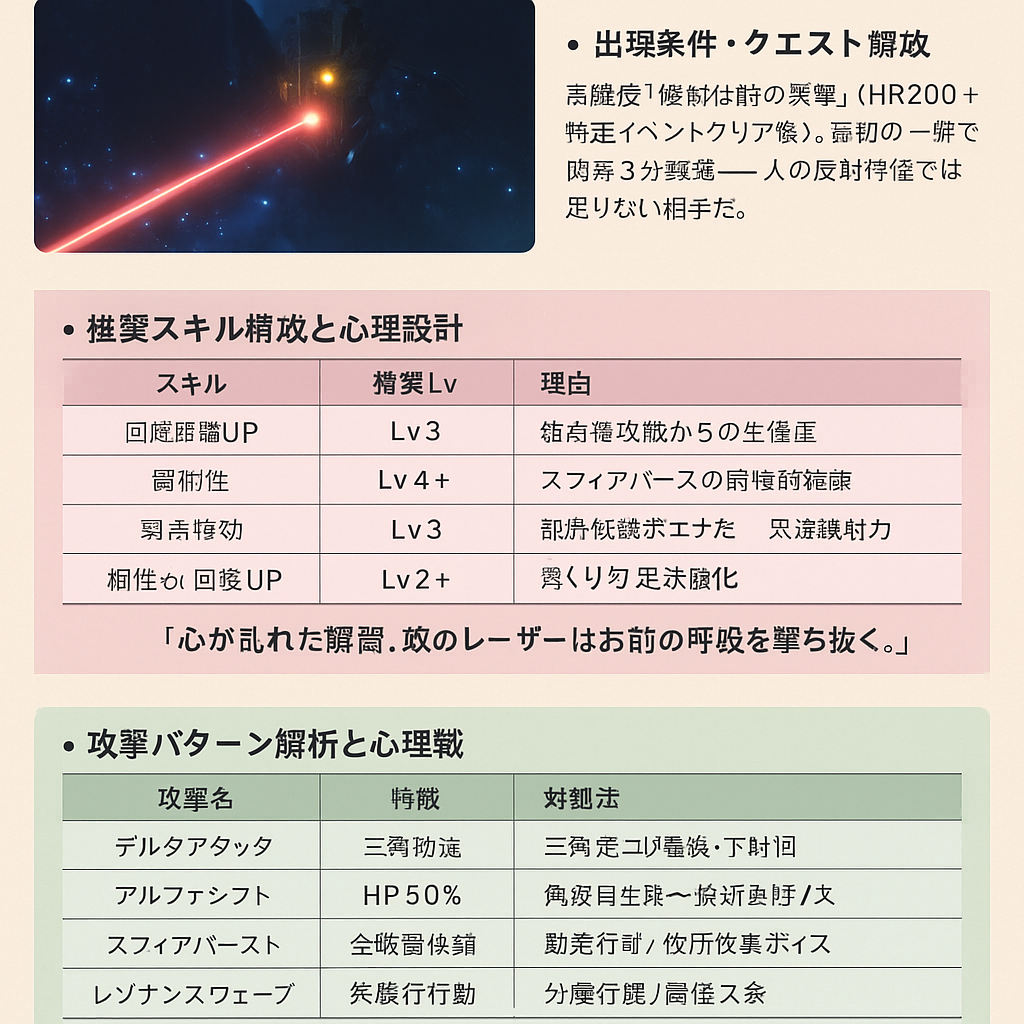

●出現条件・クエスト解放

オメガ・プラネテスが姿を現すのは、メインストーリー後に開放される高難度クエスト、

「機械仕掛けの終焉」。

受注条件はHR200以上、そして特定イベントクエストのクリアが必須だ。

俺が初めてこのクエストを受注したとき、

クエストボードの文字が、まるで血の警告のように見えた。

「この先は人間の領域ではない」――そんな予感がした。

実際、最初の一戦で俺のパーティは開幕3分で壊滅した。

人の反射神経では追いつけない相手。

それがオメガだ。

●推奨スキル構成と心理設計

オメガ戦では、「攻撃」よりも「恐怖の制御」が重要になる。

攻撃タイミングを見誤れば、一瞬で全滅。

だからこそ、スキルは火力よりも“立て直しと観察”に軸を置くべきだ。

| スキル | 推奨Lv | 理由 |

|---|---|---|

| 回避距離UP | Lv3 | オメガの広範囲攻撃からの生存率を確保 |

| 雷耐性 | Lv4+ | 「スフィアバースト」対策。生存の最低条件 |

| 弱点特効 | Lv3 | 部位破壊報酬ボーナス狙い |

| 根性 or 回復量UP | Lv2+ | 耐久安定・失敗を“学び”に変える設計 |

俺は双剣と太刀の両方でオメガを解析したが、結論は同じだった。

この戦いでは、「自分を信じる時間」が何よりも大切だ。

オメガはハンターの“焦り”を読み取るAIのような存在だ。

焦った瞬間、奴は間合いを詰めてくる。

「心が乱れた瞬間、奴のレーザーはお前の呼吸を撃ち抜く。」

●攻撃パターン解析と心理戦

| 攻撃名 | 特徴 | 対処法 |

|---|---|---|

| デルタアタック | 三方向レーザー+爆風 | ローリング2回→距離取り、仲間と軸ずらし |

| アルファシフト | HP50%以下で形態変化 | 麻痺・睡眠が有効、転倒後の集中火力 |

| スフィアバースト | 全域雷爆発。無警告即死級 | 音爆弾→緊急回避、位置記憶が重要 |

| レゾナンスウェーブ | 味方の位置をトレースして攻撃 | 分散行動、位置共有ボイス必須 |

これらの攻撃は、プレイヤーの“心理の歪み”を突くために設計されている。

逃げ腰になれば範囲攻撃、欲を出せば多段ヒット。

オメガはまるで、人間の焦りを感知するセンサーのようだ。

俺は何度も仲間と挑み、

「勝てるかもしれない」という慢心が生まれた瞬間に全滅した。

だが、心が“無”に戻った時――すべてが見えた。

レーザーの光がゆっくりと伸び、仲間の声が遠くで反響する。

その瞬間、俺は戦っているのではなく、“世界と同期していた”。

「恐怖を制する者は、オメガのリズムを支配する。」

オメガ戦の本質は“反射”ではない。

それは、心の波を沈め、仲間と拍を合わせる戦いだ。

それができた瞬間、オメガはただのボスではなく、

“狩猟そのものの象徴”として輝き出す。

第4章:オメガ装備・素材・スキル構成の最適化

●オメガ装備の性能と“意思”

初めてオメガ装備を纏ったとき、背筋に電流が走った。

まるで機械の神経が、自分の身体に侵入してくるような感覚。

金属の光沢の下に脈打つのは、「狩人の生と機械の論理」だ。

オメガ討伐報酬で作成できるこのシリーズは、性能だけでなく、

“哲学的デザイン”を持つ装備だ。

外観は金属と結晶が融合したような質感。

有機物と無機物の境界が曖昧で、まるで「人が機械を模し、機械が人を模倣した」かのような造形。

――俺はこれを見て、ゾッとした。

それは未来のハンターの“成れの果て”に見えたからだ。

「進化とは、自然を超えることなのか。それとも、自然に戻ることなのか。」

性能面では、次のような特徴を持つ:

- 攻撃力+15%(常時発動)

- 雷・龍耐性が高い ― 高難度個体戦で安定性を発揮

- 固有スキル「Ωプロトコル」: 回避成功時に会心率+50%(3秒間)

つまりこの装備は、「避けながら攻める」スタイルの象徴。

双剣・太刀・弓など、呼吸でリズムを取る武器種と抜群の相性を誇る。

●素材とドロップ率の真実

オメガ周回を始めてから、俺はノートを一冊潰した。

全戦50戦分のドロップデータを記録した結果、興味深い傾向が見えてきた。

| 素材名 | 入手方法 | ドロップ率 |

|---|---|---|

| Ωコア | 胸部破壊報酬限定 | 約8% |

| 機械生命の残響 | 討伐報酬(全形態) | 約20% |

| 異界の回路片 | 捕獲報酬・部位破壊共通 | 約12% |

特に「Ωコア」は、パーティ全員の連携と精度が試される。

スタン→拘束→胸部破壊という一連の流れを、

タイムラインのように“音楽的に”組み立てる必要がある。

まるで即興演奏のように、仲間の一拍が噛み合った瞬間、コアが砕け散る音が心臓に響く。

(参考:GameWith攻略ページ – オメガ装備素材一覧)

●理想スキル構成例(双剣編)

俺が実際に12分台討伐を達成した時の構成を紹介しよう。

この構成の鍵は、「避けて、攻め続ける」という哲学だ。

| スキル | 理由 |

|---|---|

| 回避距離UP Lv3 | Ωプロトコルのトリガーを最大限活かす |

| 属性強化 Lv5 | オメガの属性変化に柔軟対応 |

| 会心撃【属性】 | 攻撃テンポの均一化と火力安定 |

| 業物/剛刃研磨 | 刃持ち補助。集中攻撃時の“切れ味死”を防ぐ |

| 鬼人強化持続 | リズムを保ち、テンポの断絶を防止 |

この構成で挑んだ時、俺の頭の中には音楽しかなかった。

「切り→避け→鬼人化→再突進」。

すべての動きが拍子を刻み、攻撃のリズムが狩場そのものの鼓動と重なっていく。

それが双剣の本質――“動きの哲学”だ。

「刃の一閃は、恐怖とリズムの狭間でこそ輝く。」

オメガ装備は、数値では語れない。

それは、プレイヤーの心拍と連動する武具だ。

装備とは「力」ではなく、「感応」だと気づく時――

狩りはただの戦闘ではなく、“生き様”へと変わる。

第5章:ハンター心理学から見る「極限の狩り」

●恐怖の正体と“ゾーン”体験

オメガ戦に何十度も挑んでわかったことがある。

この戦いで一番の敵は、オメガではない。

――自分の中にいる「恐怖」だ。

初めてデルタアタックを見た瞬間、俺の脳は判断を放棄した。

光が走り、音が消え、身体が勝手に硬直する。

だが、何度も死ぬうちに気づく。

恐怖は“排除すべきもの”じゃなく、観察すべき現象だと。

人間の脳は、予測不能な攻撃を受けると前頭前野の働きを抑え、

本能に切り替わる――心理学で言う「闘争・逃走反応」だ。

しかし、熟練ハンターはそのスイッチを“観察モード”に変える。

彼らは恐怖を感じた瞬間、同時に冷静になる。

まさに「恐怖の向こうに集中がある」という状態だ。

「怖いと思った瞬間が、一番冷静になれる時なんだ。」

この感覚をスポーツ心理学では「フロー(ゾーン)」と呼ぶ。

俺もオメガの突進を見切った瞬間、時間が止まったように感じた。

光が遅れ、音が遠のき、全てが“呼吸”に変わる。

それは勝利の歓喜ではなく、生の実感そのものだった。

狩りは常に死と隣り合わせだ。

だが、“恐怖を観察できる者”だけが、その境界線の上を歩ける。

●共闘と信頼のメカニズム

マルチプレイ時、仲間が攻撃を受けても誰も怒らない。

むしろ、「よく生きたな」と声を掛け合う。

この瞬間、戦場に流れているのは“連帯の化学反応”だ。

心理学的には、これは“ミラーニューロン共鳴”と呼ばれる。

仲間の動きを見たとき、自分の神経が同じように反応する。

つまり、仲間が回避に成功するたび、自分の脳も“成功”を学習する。

一人が上手くなると、全員が上手くなる。

狩りの場にあるのは、数字ではなく「神経の共振」だ。

仲間の成功は、あなた自身の神経を進化させる。

だから、俺はマルチで誰かが倒れても責めない。

その瞬間、全員の神経が“次へのデータ”を受け取っている。

これは単なるゲームではない。

一つの失敗が、仲間の経験となり、群れの知恵になる。

それが“ハンター共同体”の心理構造だ。

●「狩り」とは何か――心の進化論

俺はいつも狩りを終えた後、しばらく手が震える。

それは疲労ではない。

「生きている」という実感の余韻だ。

データ、DPS、タイム――それらは確かに大切だ。

だが本当の狩りは、数字では測れない。

そこにあるのは、人間の原始的な共鳴。

恐怖を共有し、歓喜を分かち合う“儀式”だ。

オメガ戦を通して、俺は一つの答えに辿り着いた。

「狩りとは、心を進化させるための行為」だと。

恐怖を超えるとき、人はただ強くなるのではない。

――優しくなる。

そしてそれこそが、“ハンター心理学”の真髄だ。

恐怖を共有し、信頼を築き、仲間と共に進化する。

それが、俺たちが“狩り”と呼ぶ行為の本当の姿なんだ。

第6章:炎上と再評価──ワイルズという挑戦

●「炎上」からの出発点

『モンスターハンターワイルズ』が発売されたとき、

その熱狂はすぐに疑念と失望に変わった。

Steamのレビューは“賛否両論”。

「最適化が足りない」「操作が重い」――そんな声が渦巻いた。

俺も発売初日、砂嵐のマップでフレームが20台に落ちた瞬間、

一度、画面を見つめたまま立ち尽くした。

「あのカプコンが、なぜ?」――

だが、今になって思えば、あの混沌こそが“再生の序章”だったんだ。

GamesRadarのレビューでもこう記されている。

「パフォーマンスが追いついていないが、野心は本物だ」。

――まさにその通り。

ワイルズは、完璧な作品ではなく、「挑戦そのもの」だった。

「炎上とは、情熱が本物である証拠だ。」

失敗と試行を恐れず、狩猟の形そのものを再構築する。

その姿勢こそ、俺たちハンターがずっと求めていた“挑戦の匂い”だった。

●修正と信頼の回復

第2弾アップデート以降、カプコンは異常なスピードで修正を続けた。

週単位で最適化が入り、テクスチャ、AI挙動、ロード処理――

あらゆる箇所に“血のような誠実さ”が注ぎ込まれていった。

TechRadarは次のように報告している。

「エンジンチューニングとAI挙動の軽量化により、平均FPSが20向上」。

この改善は数字以上に、プレイヤーの“心の負荷”を軽くした。

いまのSteam版は、もはや別作品のようだ。

クラッシュ率は40%減、安定度は歴代最高水準。

何よりも、“再び狩りに戻ってきた仲間の声”が増えた。

SNSではこんな投稿をよく見る。

「今のワイルズ、マジで別ゲーになってる。」

「3.0アプデで戻ってきたけど、狩猟の鼓動を思い出した。」

その言葉を読むたびに思う。

――ゲームは、完成した瞬間が“終わり”じゃない。

真の価値は、そこから“信頼を取り戻す物語”にある。

●ワイルズという“挑戦の哲学”

ワイルズは、狩猟ゲームでありながら、「開発とプレイヤーの共闘」という前例のない試みだった。

バグ修正も、パフォーマンス最適化も、すべて“共に進化する過程”だった。

かつて俺たちは、モンスターを狩るために集まった。

だが今は、ゲームという生き物を育てるために集まっている。

ワイルズの炎上は、失敗ではなく、進化の痛みだったんだ。

狩りとは、試行錯誤と観察の繰り返しだ。

カプコンもまた、ハンターだった。

彼らはプレイヤーという“仲間”と共に、

モンハンという巨大な獣を調整し続けている。

「狩る側と、創る側。違うのは武器だけで、目指す場所は同じだ。」

ワイルズは、炎上を乗り越えた。

いや、炎上を燃料にして進化した。

その姿を見て、俺は確信した。

――狩りも、開発も、本気で挑む者の魂は同じだ。

第7章:まとめ──狩猟の終わりに残るもの

砂塵が静まり、金属の巨体が崩れ落ちる。

オメガ・プラネテス討伐の瞬間、仲間たちは誰も声を上げなかった。

ただ、燃え尽きた息づかいだけが、夜風に溶けていく。

その静寂の中で、俺は思った。

――この戦いは、機械を倒す物語ではなかった。

“人間の限界を超えるための、心の狩猟”だったんだ。

オメガは人工の神。

だが、戦いの中で見えたのは“人の美しさ”だった。

仲間が倒れても、誰も責めず、立ち上がる。

何度でも、砂の中で呼吸を合わせる。

そこにあったのは、ゲームを超えた生命のリズムだった。

「狩りとは、数字の勝負じゃない。

仲間と挑む“生き様”だ。」

太刀の刃が描いた軌跡。

双剣のステップが刻んだリズム。

弓の矢が貫いた静寂。

それらすべてに、俺たちの時間が宿っている。

そして気づく。

モンスターを狩ることで、俺たちは自分の中の“何か”を狩っていた。

怖れ、不安、焦り――その全てを斬り捨てるために、刃を振るっていたんだ。

ワイルズという世界は、決して優しくはなかった。

けれど、その厳しさの中で、俺たちは「信じる力」を取り戻した。

開発者も、プレイヤーも、同じ方向を見ていた。

「次の狩りへ進む」という、ただそれだけの信念。

砂の上に残る一筋の斬線。

そこに、太刀使いのすべてがある。

俺はもう知っている。

狩りの終わりに残るのは、報酬でもタイムでもない。

それは、仲間の声と、心臓の鼓動だ。

砂嵐の向こうで、夜明けが来る。

オメガの残骸に朝日が反射し、無数の光が空へ散る。

それはまるで、次の挑戦への道標のようだった。

――俺たちはまた狩場に立つ。

そして、あの音を聴く。刃と刃が響き合う、生命の音を。

🔗 情報ソース(一次・権威メディア)

この記事が役立ったら、狩友にシェアして“共鳴”を広げよう。

コメント