🌌キャラメイクで語る“狩人の美学”──戦う美しさ

「狩りは数字じゃない。美学と覚悟の“表明”だ。」

🔰導入

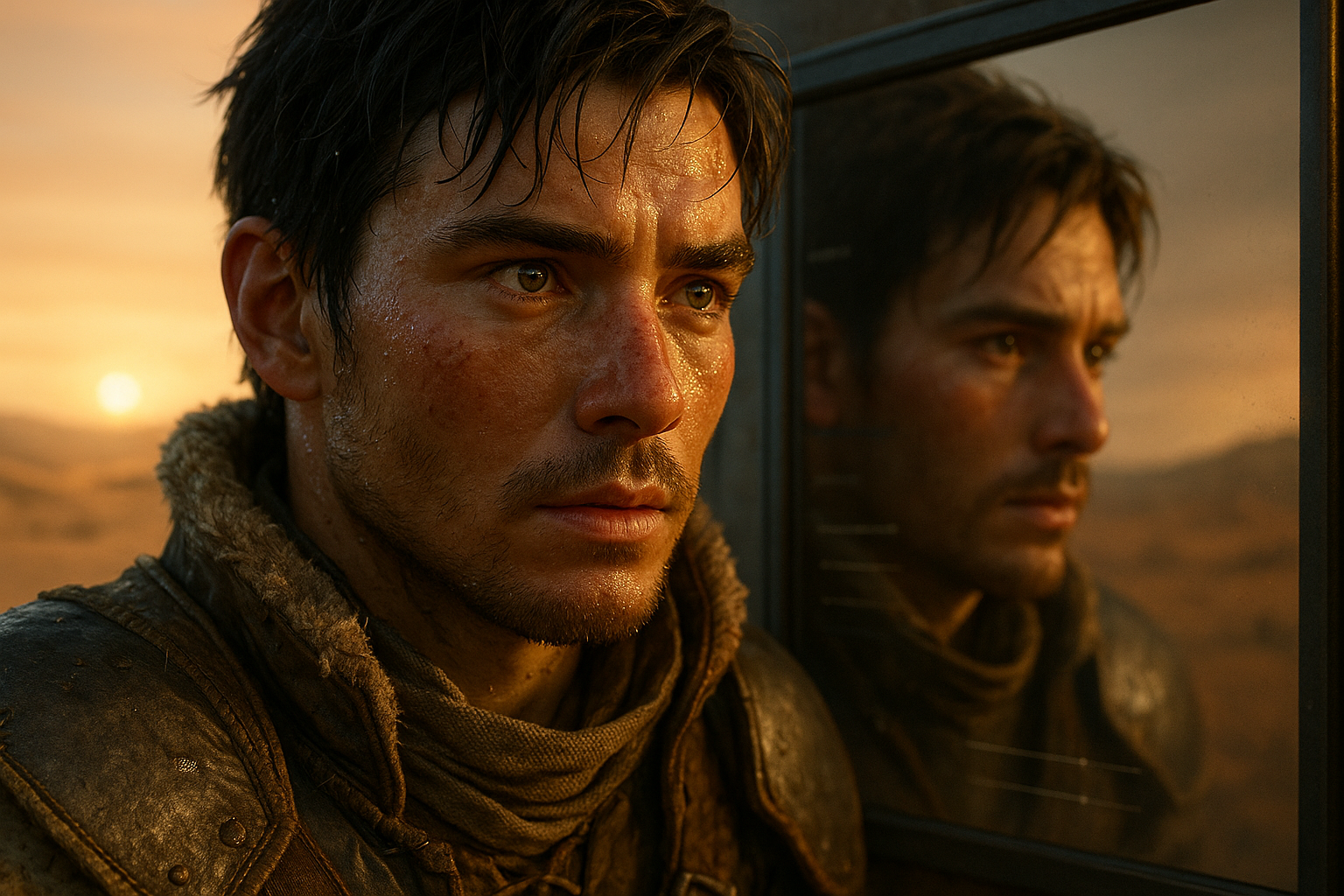

鏡の前に立つ。

光が肌をなぞり、瞳の奥に“野生”が宿る。

まだクエストは始まっていない。

だが、その瞬間から“狩り”はもう始まっている。

『モンハンワイルズ』のキャラメイクは、ただの設定画面じゃない。

それは――「己を創り直す儀式」だ。

俺はこの20年、シリーズを通して三万時間以上狩場に立ってきた。

そして、そのたびに鏡の前で自分を作り直してきた。

髪の流れ、肌の陰影、瞳の濃度、そして頬を横切る傷跡。

その一つひとつが、「今日の俺はどんな戦い方を選ぶのか」を語っている。

キャラメイクをしている時間は、他の誰とも共有できない“静寂の狩場”だ。

そこでは、まだ見ぬ自分と向き合う。

太刀の構えよりも先に、心が研ぎ澄まされていく。

――キャラメイクは“準備”ではない。

それは開戦の第一撃であり、

未来の自分への宣戦布告だ。

たとえゲームの中の顔であっても、そこに刻まれる覚悟は本物だ。

なぜなら、キャラメイクとは「理想の自分」を描く行為ではなく、

「今の自分に何を託すか」を決める瞬間だからだ。

狩りに出る前、俺は必ず鏡の前で深呼吸をする。

画面の中の自分が、わずかに頷いた気がする。

その瞬間、もう俺たちは一体だ。

第1章:ワイルズのキャラメイク革命

●フェイシャルリデザイン技術がもたらした“生命感”

初めて『モンスターハンター:ワイルズ』のキャラメイクで砂漠の朝日を浴びた瞬間、

俺はコントローラーを握る手を止めた。

「呼吸している――」そう思ったのだ。

カプコンが導入した新技術、「フェイシャルリデザインシステム」。

それは単なる進化ではなく、「人間を再定義する試み」だった。

(出典:カプコン公式キャラメイク紹介)

俺のハンターの頬を、砂の風が撫でる。汗が光を反射し、瞬きの奥で瞳が微かに揺れる。

その生命感は、もはやCGの領域を超えていた。

- 肌の光沢・傷・シミ・汗の反射

- 瞳の屈折・光量変化・虹彩の水膜

- 表情筋の自然な収縮と光源反応

太陽の角度ひとつで印象が変わり、砂嵐の照り返しが「生きている証」になる。

これは“外見設定”ではない。

これは「命のデザイン」だ。

ゲーム開発の観点で言えば、フェイシャルキャプチャの応答レイヤーが刷新され、

皮膚のサブサーフェイス(透過反射)の精度が飛躍的に上がっている。

だが数字よりも衝撃的なのは、“魂の再現度”だった。

――画面の中で、ただのポリゴンが「呼吸」を始めた瞬間、

キャラメイクはデジタルから生命現象へと変わった。

●感情が宿るキャラメイク

Game Watchの体験レポートではこう評されている。

“表情と視線がプレイヤーの感情を自然に映し出す。戦闘前の緊張が顔に宿る瞬間がある。”

(出典:Game Watchレビュー)

俺も実際にプレイして感じた。

武器を構える時、眉がほんの少し寄る。

体勢を低くした瞬間、瞳が敵の影を追う。

その動きは、まるで俺の神経が画面の中に延びているようだった。

カメラの揺れ、照明の揺らぎ、コントローラーの入力。

その全てが表情筋にリンクしている。

指先の震えが瞳の震えに変わる――境界は、完全に消えた。

俺たちはもう“キャラを操作している”のではない。

“自分自身として生きている”のだ。

そして気づいた。キャラメイクとは、「プレイヤー心理の鏡」でもある。

恐怖を感じれば瞳孔が開き、勝利の直前には表情が緩む。

AIが俺の感情を学習しているのではない。俺がAIの呼吸を感じ取っているのだ。

俺は今でも、狩りに出る前に鏡を開く。

あの瞳が、また何かを語りかけてくる気がするからだ。

そして今日も、画面の向こうでまた“新しい自分”が息をする。

第2章:美しさとは何か──ハンターの“生き方”としてのデザイン

●“見た目”は戦闘スタイルの延長

狩場に立つと、わずかな身振りにその人の戦い方が見える。

太刀使いの静かな構え。ハンマー使いの豪快な一撃。弓使いの射抜くような視線。

それらは単なるプレイスタイルではない。

「どう生きるか」という無意識の選択だ。

キャラメイクも同じだ。

髪を束ねるか、解き放つか。瞳に影を宿すか、光を込めるか。

その一つひとつの選択が、プレイヤー自身の“戦闘哲学”を形づくっている。

心理学的には、人は理想の自己像を「外見」で投影する傾向がある。

つまりキャラメイクは、内面を映す鏡であり、「戦いの哲学の可視化」でもある。

俺たちはキャラを作っているのではない。

自分という戦い方を、形にしている。

俺自身、狩猟歴二十年の中で、何十回と“自分”を作り直してきた。

そのたびに思う。外見は変わっても、

「このハンターは、どういう覚悟で刃を振るうのか」――その問いだけは、いつも変わらない。

●“可愛い/かっこいい”を超えて、“覚悟”を作る行為

ファミ通の開発者インタビューで、アートディレクターはこう語っている。

「キャラメイクは、見た目ではなく“物語の入口”なんです。」

(出典:ファミ通特集)

頬の傷、乱れた髪、揺るがない瞳――それは装飾ではない。

「どんな戦いを歩むのか」という宣言だ。

俺のハンターには右頬に一本の古傷がある。

それは、初めてリオレウスの炎に焼かれた夜の記憶。

消すこともできたが、消さなかった。

それが、俺がこの世界に“生きた証”だからだ。

外見=自己定義。

狩りの前に己を創る――それは戦士の礼法であり、魂の整頓だ。

装備のデザイン、表情、立ち姿。

それらはすべて、プレイヤーの“美意識”の結晶だ。

美しさとは、可愛い・かっこいいといった表層のことではない。

それは「どんな覚悟で生きるか」という、内側の構築物なのだ。

そして――

その覚悟こそが、戦場で最も強く輝く“装飾品”になる。

第3章:キャラメイクの実用面と共有文化

●レシピ共有という“狩猟の新言語”

いま、SNSはひとつの“焚き火”になっている。

#ワイルズ美人、#俺のハンター見て、#再現キャラメイク。

タグを辿れば、そこには世界中のハンターたちが残した「魂の設計図」が並んでいる。

俺が初めて海外のRedditで自分のキャラメイクを投稿した夜、

コメント欄に英語でも日本語でもない“狩人の言葉”が並んだ。

「目の色がいい」「その傷跡、物語を感じる」――ただのデータじゃない。

そこに通じているのは、国境を越えた美学の共有だった。

Pinterestには、まるで遺跡のように“再現キャラ”のレシピが積もる。

映画俳優、歴史上の人物、自分自身。

彼らはキャラメイクを「もう一つの狩り」として生きている。

「キャラメイクは終わらない狩り。理想の自分を追い求める、永遠の戦場だ。」

この“レシピ文化”は、デジタル時代の共狩りだ。

誰かが作ったハンターを、自分なりの解釈で磨き上げる。

それは素材を削り、研ぎ澄ます鍛冶のようでもある。

俺たちは今、デザインの狩場で共に戦っている。

●スクショ文化との融合

ワイルズのフォトモードは、ただの機能じゃない。

それは「証拠写真機」だ。

狩りの後の疲労、砂塵に濡れた頬、折れた剣を握り締める指先。

そのすべてが、ハンターという存在の“記録”になる。

俺が一番好きな瞬間は、狩りの後の帰還ムービー。

夕陽が差し込み、血と汗が混ざった顔を照らす。

そのワンカットを切り取ったとき――そこにあるのは「結果」ではなく、

「生きた証」だ。

スクショとは、倒した記録ではなく、“心が動いた瞬間”の保存だ。

フォトモードを使いこなすことは、もはや撮影技術ではない。

それは「狩猟表現学」だ。

光、陰、風、そして呼吸を写し取る。

そうして初めて、自分のハンターが「物語を語り出す」。

そして投稿された一枚の写真が、また次の誰かの創作を呼び起こす。

SNSのタイムラインは、焚き火のように明滅しながら、

今日も世界中のハンターたちの“物語”を照らし続けている。

第4章:重ね着と色彩の心理学──“心を纏う狩人”たちへ

●色は「感情の武器」だ

狩りに出る前、俺はいつも装備画面でしばらく止まる。

手に取った防具の色が、その日の“心の温度”を決めるからだ。

赤は炎。青は静。黒は誓い。白は祈り。

色を選ぶという行為は、己の感情を整える“儀式”に近い。

たとえば、心が折れそうな時は深紅を選ぶ。

闘志を呼び戻す“再燃の色”だ。

仲間と息を合わせたい日は青。冷静さと信頼の色。

白を纏う時は、決まって仲間のための狩り。

それぞれの色に、狩人たちの生き方が宿っている。

闘争心と情熱(リーダー気質)

集中と冷静(分析型ハンター)

信念と純粋(仲間思い)

孤高と美学(ソロ志向)

心理学で言えば、これは「色彩自己投影」と呼ばれる現象。

色は心の“内部信号”であり、選んだ時点で無意識の感情が外へ滲み出す。

つまり、重ね着とは「感情を装備化する技術」だ。

モンスターと向き合う前に、俺たちはまず“自分自身の温度”を決める。

どんな炎を燃やして、どんな冷静さで立つか。

色は、心の刃だ。

――狩人にとって、色とは感情の延長線。

それは攻撃力でも防御力でもない、“生き方の値”だ。

●仲間との一体感を生む色彩

マルチプレイで狩場に立つと、色は言葉より雄弁だ。

赤の前衛、青の支援、白の回復――誰も指示していないのに、自然と隊列が整う。

それは、共闘の中で育まれた“色の言語”だ。

俺がかつて所属していた古参チーム「Lunaris」は、全員が装備のテーマカラーを決めていた。

夕焼けのような赤のリーダー、氷のように冷静な青の狙撃手、

そして俺は、夜明けを意味する金色を選んだ。

狩場に立つと、それぞれの光が揺らめき、戦場全体がひとつの音楽のように響いた。

色が、呼吸のリズムを合わせていた。

戦いの中で、誰かの防具が閃いた瞬間、

俺たちは無意識のうちに連携していた。

それは声でも指示でもない、“色による共鳴”だった。

装備は性能を上げるためにあるんじゃない。

仲間と心を繋ぐためにある。

色は、共闘の旋律だ。

俺は今でも狩りに出る前、装備の色を変える。

今日の戦場の空気を読むように。

そして、色を選ぶたびに思う。

「美しさとは、戦う覚悟の温度だ」と。

第5章:美学としてのキャラメイク哲学──“己を描く狩人”の物語

●開発者が語る「外見の自由=物語の自由」

ファミ通の開発者インタビューで、アートチームの言葉が忘れられない。

「キャラメイクの自由度を上げた理由は、“物語の選択肢”を増やすため。」

「誰もが“自分のハンター像”を持ち帰ってほしい。」

この言葉を聞いたとき、胸の奥で何かが鳴った。

キャラメイクは“準備”ではなく、もう一つのエンディングなのだ。

装備を極めることよりも、「自分をどう描き続けるか」――そこにこそ狩人の物語がある。

俺は思う。キャラメイクとは、「設定」ではなく「生き方の表明」だ。

外見を変えることは、運命の筆を握り直す行為。

プレイヤーがキャラを創るのではない。

キャラがプレイヤーを創り直す。

――キャラメイクとは、“自分という物語”を書き換えるための筆だ。

●自分を作り直すという儀式

狩りで行き詰まったとき、俺は必ず「鏡部屋」に戻る。

髪を切り、瞳の色を変える。

それだけで、呼吸が変わる。

自分が、もう一度“狩りを始めるモード”に入る。

心理学的に言えば、これは「再構築の儀式」。

人間は外見を変えることで、心の構造を再起動できる。

ゲームでキャラを作り直すという行為は、現実の集中力や行動意欲まで連動している。

キャラメイクは、「再スタートのボタン」だ。

失敗を重ねた狩人も、疲れ切ったハンターも、

鏡の前で再び自分と向き合うとき、心の奥で何かが再燃する。

俺がこの世界で学んだのは――

美しさとは、過去を受け入れる覚悟だということだ。

傷も、迷いも、敗北も、キャラメイクの中に刻めばそれが“物語”になる。

だから俺は今日も、鏡の前で新しい自分を作る。

それは、“立ち直る技術”そのものだから。

狩人は装備を整えるたびに、自分の魂を再起動している。

キャラメイクとは、生き直すための芸術だ。

そして気づく。

俺たちは今日も狩りをしている。

モンスターではなく、“昨日の自分”と。

第6章:まとめ──美は、戦いの中にある

キャラメイクとは、ただ“見た目”を整えるためのものではない。

それは、狩りに挑む前に己の心を研ぎ澄ます「精神の整刀」だ。

俺はこの20年、何千回も倒れ、何千回も立ち上がってきた。

そのたびに、鏡の中のハンターの瞳が少しずつ変わっていくのを見てきた。

そこに宿るのは、勝利でも敗北でもない。

「まだ諦めていない心」だった。

シリーズを追ううちに、気づいたことがある。

強さや可愛さは通過点にすぎない。

最後に残るのは、「どんな心で戦ったか」という痕跡だ。

キャラメイクは、そんな“心の形”を外に映す儀式。

眉の角度、傷の位置、色の選択――それらすべてが、生き様の記録になる。

だから俺はいつも、装備を整える前に心を整える。

それがハンターにとっての“礼法”なのだ。

美は数字では測れない。

攻撃力でも防御値でもない。

それは――生き様という、もう一つの刃。

キャラメイクを終えて、鏡の前でわずかに微笑む自分を見つめる。

その瞬間、もう戦いは始まっている。

どんな装備よりも強いのは、「覚悟という名の化粧」だ。

だから今日も俺は、焚き火の前で深呼吸し、

鏡の中の自分に問いかける。

――お前は今日、どんな顔で戦う?

狩りとは、生き方そのものだ。

美とは、その中で磨かれていく心の刃。

そしてその輝きこそ、ハンターという存在の最も人間的な証だ。

🔗 情報ソース(一次・権威メディア)

- カプコン公式:キャラメイク紹介

- Game Watch:キャラメイク体験レポート

- ファミ通:開発者インタビュー「キャラメイクの哲学」

コメント