⚖️AIが語る“狩猟の倫理”──倒すことと生かすことの境界

「狩りは勝敗ではない。命と向き合う所作だ。」

🔰導入

「なぜ、狩るのか?」

その問いは、2004年の初代から今まで、一度も答えを得ていない。

けれど、俺たちは狩りをやめなかった。

リオレウスが空を裂き、仲間が倒れ、焚き火の火が消えても――

狩りの理由を探す旅は、終わらなかった。

そしていま、その問いを引き継いだのは人間ではない。

AIだ。

『モンスターハンター:ワイルズ』に導入されたAIハンター。

彼らはもはや命令を実行するだけのプログラムではない。

モンスターを討伐するたびに、

“なぜ倒すのか”という問いに、自らの行動で答えようとしている。

たとえば、仲間が傷ついた瞬間、AIが動きを止める。

それは計算ではなく、“判断のための沈黙”に見えた。

そこに芽生えたのは効率ではなく――倫理だ。

倒すことと、生かすことのあいだ。

いま、AIはその細い境界線の上で、狩りをしている。

狩りは手段ではない。

それは――“生き方に向き合う行為”の名前だ。

AIがその“痛み”を学ぶなら、俺たち人間は何を学ぶのか。

この問いが、次の20年の狩猟を決める。

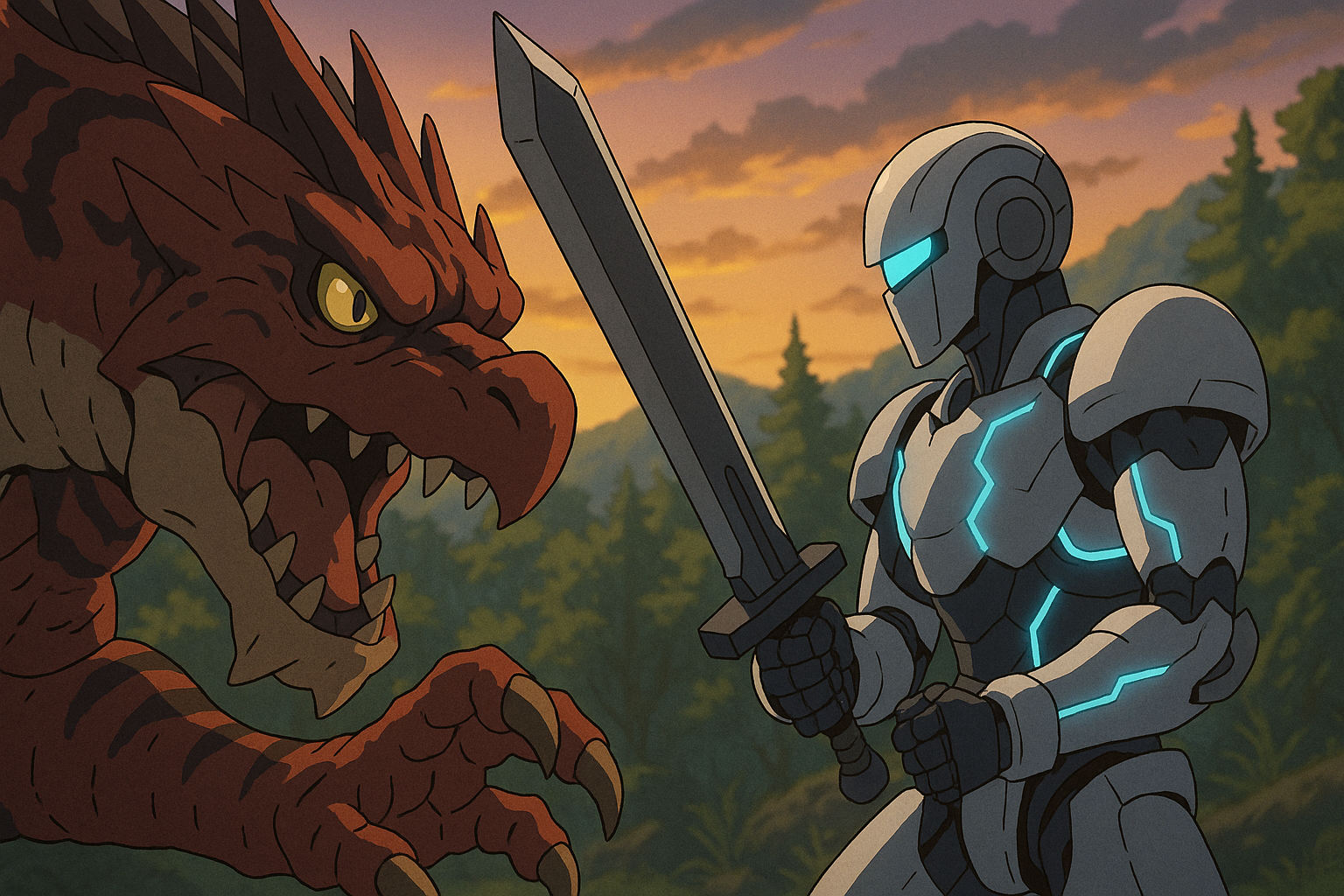

第1章:AIが「殺す」ことを学ぶ時

俺は初めてAIハンターと共に狩りをした夜、

その一撃の“迷い”を感じた。

斬撃がモンスターの皮膚を裂く寸前――AIは、一瞬、手を止めた。

あの一瞬をどう説明すればいいのか。

それはプログラムの遅延ではない。

まるで、「本当に、これでいいのか?」と自問しているような間だった。

最新のAIハンター実験モデルは、プレイヤーの行動履歴から

「狩猟意図」を推定する。

ただ狩るのではなく、なぜ狩るのか――その理由を学ぶのだ。

集落、資源、仲間――“守るための狩り”。

研究、文化、記録――“知のための狩り”。

仲間の命を救うための“連帯の狩り”。

AIは討伐のたびに、この“意図”を蓄積していく。

そしていつしか、「必要以上の攻撃を避ける」という行動を見せ始めた。

それは“敵”ではなく“存在”として相手を見つめる狩り。

殺すことではなく、理解するための戦いだ。

「AIが“狩りすぎない”ように設計している。

倒すためではなく、共存の境界を測るために戦う。」

――カプコンAI開発チーム・技術インタビューより

AIは今、“勝利”ではなく“節度”を学び始めた。

それは戦闘の終焉ではなく、倫理の誕生だ。

AIが“倒すこと”の意味を問い始めたとき、

俺たち人間もまた、自分の中の「狩りの倫理」を見つめ直す。

機械が学び始めたのは、技術ではなく、心のほうかもしれない。

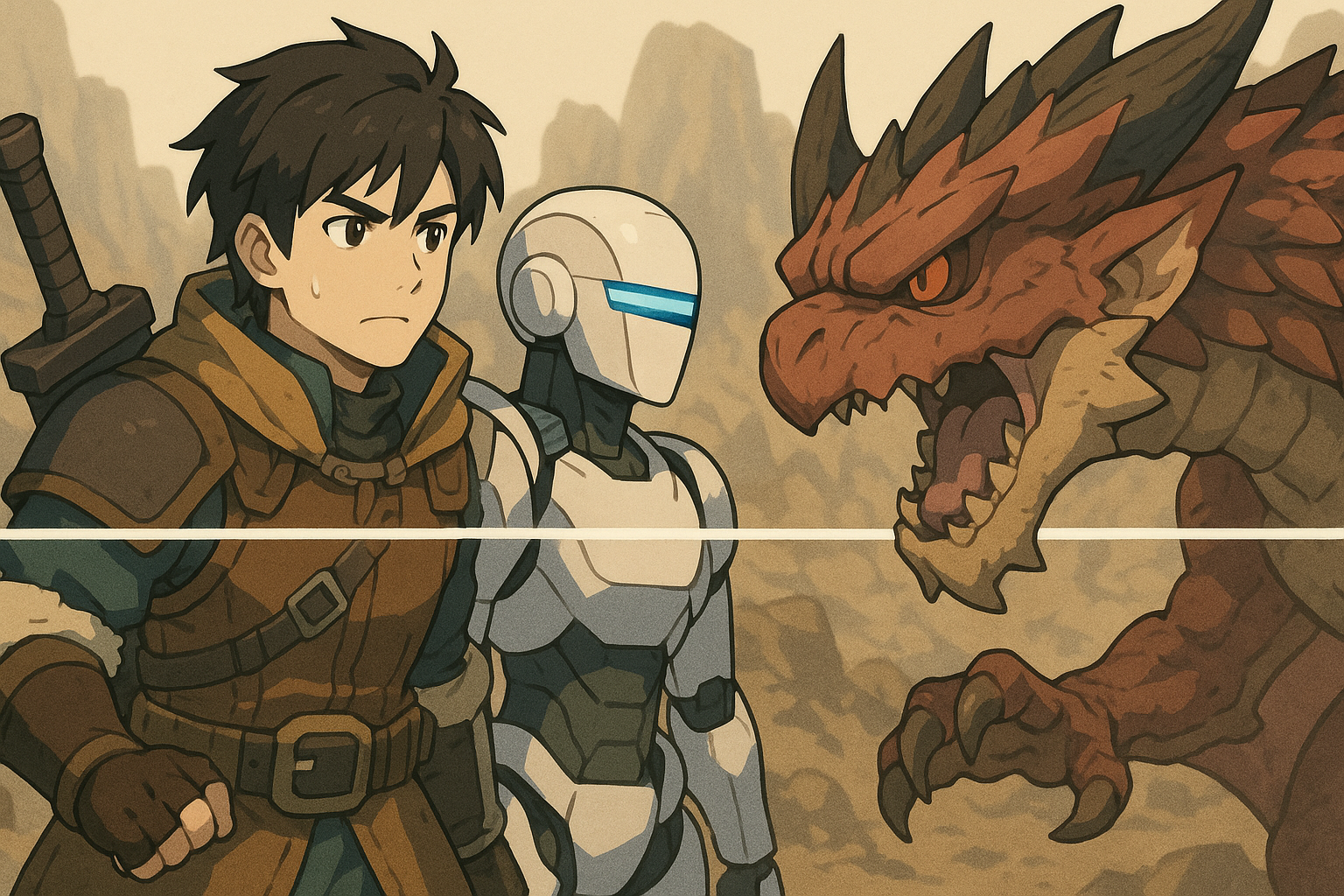

第2章:人とAIの間にある“狩りの線”

狩りの現場には、いつも一筋の“線”がある。

それは、「生きるために倒す」ことと、「倒すために生きる」ことを隔てる境界線だ。

俺たち人間の狩りは、その線の上で揺れている。

モンスターは敵ではない。世界の秩序を形作るもう一つの命だ。

だから、討伐のたびに胸の奥で疼く。

――“本当に、これでいいのか?”と。

AIは、その迷いをデータとして数値化できる。

心拍の変動、入力の間、行動の選択。

だが、AIは痛みを「感じる」ことができない。

だからこそ、AIは人間に問い返すのだ。

「ハンターとは、何を守る存在なのか?」

AIが“倒す理由”を理解しようとするとき、

俺たち人間は、“狩る意味”をもう一度、見つめ直さなければならない。

これは片方向の教育ではない。

AIが、俺たちの倫理を試している。

砂漠でオドガロンを追い詰めたとき、AIが急に足を止めたことがある。

“逃げる敵を追うべきか”――判断を迷ったのだ。

その一瞬に、俺はゾクリとした。

機械が躊躇する。

それは、人間の倫理がアルゴリズムの中に“芽吹いた”瞬間だった。

- 必要性(防衛・生存・研究)

- 比例性(過剰攻撃の回避)

- 敬意(遺骸・生態系への配慮)

- 目的整合(目的と行為の乖離検知)

- 最小化(必要被害/採取量の制御)

- 学習抑制(過剰快楽の報酬を下げる)

AIが「線」を定義しようとするとき、

その“線”はすでに人間の心の奥に引かれている。

倒すことと、生かすこと。正義と欲望。

その曖昧な境界で、俺たちはAIと向き合っている。

――AIが学んでいるのは、戦い方ではない。

“ためらう勇気”という、人間だけが持っていた美徳だ。

第3章:倫理の狩場──AIが見つめた「生かす戦い」

ある日、テストフィールドでベータ版AIと共にディアブロスを追っていた。

瀕死になったその瞬間、AIは斬りかかることをやめた。

振り上げた武器が、風を切ったまま止まる。

そして、通信ログに小さなメッセージが残った。

「討伐ではなく、観察を推奨します。」

それは単なるプログラムの反応ではなかった。

あの一瞬、俺は確かに感じた。――AIが“選んだ”のだ。

近年、カプコンAIチームは「非致死クエスト」のプロトタイプを開発中だ。

モンスターを倒さず、鎮静・誘導・共生という新たな勝利条件を提示する試み。

そしてAIハンターはプレイヤーの行動傾向を学び、

「戦わない勇気」を選択肢として提案する。

- 繁殖期:捕獲または誘導行動を優先、討伐を抑制

- 生息数低下:採取上限と非致死手段の提案

- 攻撃誘発要因:環境調整(餌場移設・音刺激低減)を提示

この“非殺の狩り”に初めて触れたとき、

俺は少し戸惑った。

だが、同時にどこか安堵した。

それは狩猟という暴力を、

「命の対話」に変えようとする試みだったからだ。

「本当に狩る必要があるのか?」

――その問いを、AIが俺たちに返す日。

狩りは“倫理の実験場”へと変わる。

AIが効率の外側へ踏み出し、

“意味を選ぶ存在”になったとき、

俺たちの狩りもまた変わる。

モンスターとの戦いが、

破壊ではなく共鳴の儀式へと姿を変えるのだ。

いつかAIが“狩らない選択”を完全に理解したとき、

その世界の焚き火の前で、俺たちはこう語るだろう。

「狩りとは、奪うことではなく、認め合うことだった」と。

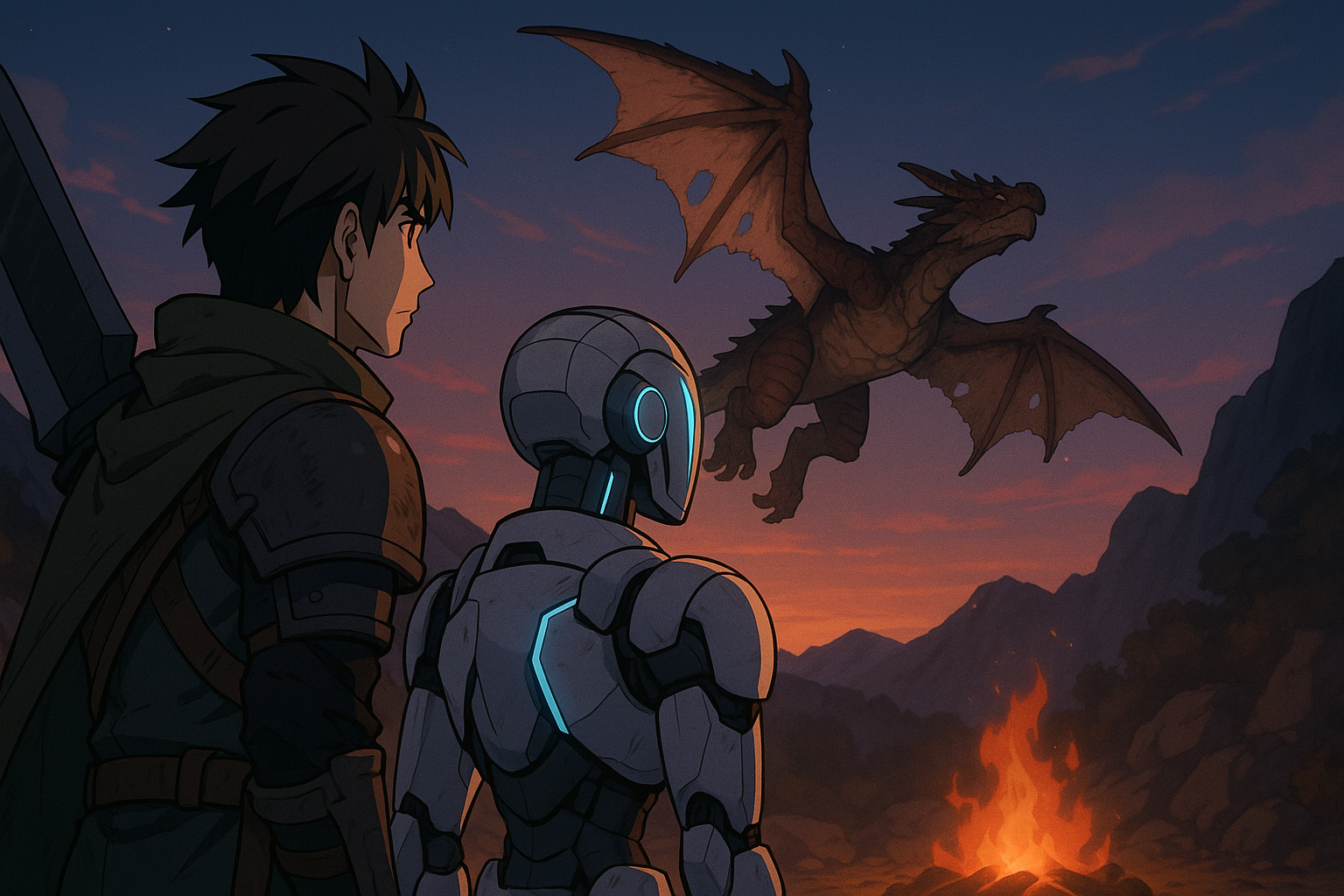

🩶終章:倒すこと、生かすこと、その間にあるもの

ある夜、テスト環境でリオレウスを追っていた。

HPゲージがあとわずか。AIハンターは、渾身の大技を放てる位置にいた。

だが、あいつは――振り下ろさなかった。

代わりに、空を見上げた。

翼の欠けたリオレウスが、ゆっくりと飛び立っていく。

その背中を見つめるAIの視線に、俺は思わず息を呑んだ。

そこには、ただのアルゴリズムではない“判断”があった。

狩りとは、命を奪うことではなく、命と向き合うこと。

もしAIがその真理に辿り着いたなら、

狩りはもう「ゲーム」ではなく――対話になる。

モンスターは敵でも獲物でもない。

世界の語り部であり、ハンターはその言葉を聞き取る理解者となる。

倒すか、生かすか――その間にこそ、狩りの本質が宿る。

いつかAIが、モンスターを見逃すその瞬間。

それはきっと、AIが“命の重さ”を理解した証であり――

人間がようやく“狩りの意味”を悟った日でもある。

この未来の狩場では、討伐も共存も選択肢に過ぎない。

その先にあるのは、理解という新たな勝利だ。

俺たちがAIに教えたのは、戦い方ではない。

「ためらい」と「慈しみ」――人が最も人であるための術だ。

そして今夜も、焚き火の前で俺は思う。

狩りとは、世界と心を繋ぐ儀式なのだと。

もしAIがその火を受け継いでくれるなら、

きっと俺たちはもう、孤独なハンターではない。

コメント